Proceso De Paz Colombiano

La PAZ es un anhelo de todas las sociedades y países que han estado sometidas a conflictos armados. El desangre fratricida hay que deterno a como de lugar y los esfuerzos que se hagan por conseguirlo siempre serán bienvenidos.

La PAZ es un anhelo de todas las sociedades y países que han estado sometidas a conflictos armados. El desangre fratricida hay que deterno a como de lugar y los esfuerzos que se hagan por conseguirlo siempre serán bienvenidos.Colombia no está exenta de la triste realidad del conflicto interno y durante muchos años ha hecho propuestas para apaciguar el país y lograr metas de desarrollo y prosperidad tan necesarias.

El actual proceso de paz del Gobierno con grupos insurgentes resulta de la necesidad urgente de detener el desplazamiento interno, la destrucción de infraestructura, los asesinatos y el secuestro, el dolor y la humillación. Muchos gobiernos anteriores ensayaron fórmulas, algunas resultaron con grupos como el EPL y el M19 a través del indulto, otras han fallado por la falta de claridad y sinceriedad de las partes, pero más que todo por falta de decisión y compromiso con deseos de paz. En la actualidad está mas cercano un arreglo con el ELN que con las FARC, porque éstas no quieren ceder y siguen secuestrando, cometiendo actos de terrorismo y permanecen con la arrogancia propia de los deshumanizados amos de la guerra y el terror.

La primera fase en un proceso de paz es la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Inmediatamente se debe continuar con el tan cacareado "acuerdo humanitario" (liberación por parte del Estado de guerrillero presos - el Gobierno ya lo hizo - y éstos a su vez liberación de secuestrados sin excepciones - aún no lo han hecho) si se logra este cometido, sobrevendría un período de statu quo que suavizarían las tensiones internas permitiendo ir más lejos en la búsqueda de la paz.

Específicamente un proceso de paz con grupos insurgentes y paramilitares apunta a lo siguiente.

* Des movilización de tropas y entrega de armas.

* Entrega de bienes al Estado.

* Devolución de propiedades a sus legítimos dueños.

* Judialización, Denuncia y Esclarecimiento de asesinatos.

* Reinserción a la vida civil.

* Juramento de no reincidir en conductas punibles.

* Respeto por los acuerdos logrados.

Los beneficios que se desprenden de los acuerdos abre la posibilidad de avanzar con políticas sociales amplias en forma incluyente y solidaria. Generando la re activación de nuestra economía e insertando a Colombia como una gran nación de grandes posibilidades.

Derecho Intencional Humanitario

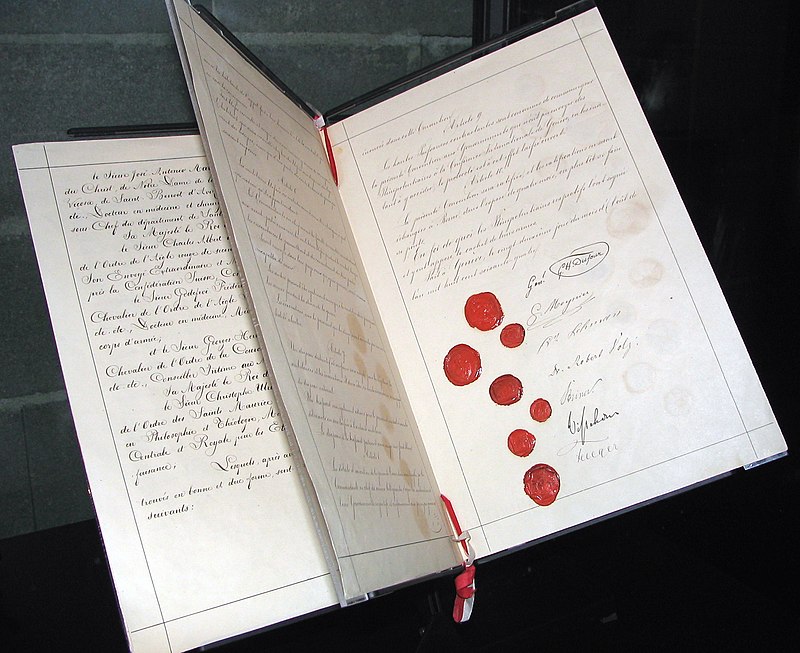

El Derecho internacional humanitario (DIH) es la agrupación de las distintas normas, en su mayoría reflejadas en los Convenios de Ginebra, en 1949 y los protocolos adicionales que tienen como objetivo principal la protección de las personas no participantes en hostilidades o que han decidido dejar de participar en el enfrentamiento.

Las distintas normas del Derecho internacional humanitario pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas normas son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto como por los distintos grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el mismo.

El DIH a su vez, limita el uso de métodos de guerra y el empleo de medios utilizados en los conflictos, pero no determina si un país tiene derecho a recurrir a la fuerza, tal y como lo establece la carta de Naciones Unidas.

Aplicación

El DIH sólo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Sólo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quien lo inició.

El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan, como mínimo, dos Estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo adicional I. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan, en el territorio de un mismo Estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes, o grupos armados entre si. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II.

Es importante hacer la distinción entre Derecho internacional humanitario y Derecho de los derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, estas dos ramas del Derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el Derecho de los derechos humanos, a diferencia del DIH, es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado.

El DIH cubre dos ámbitos:

- La protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades.

- Una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, y de los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares.